“Il passero solitario” di Giacomo Leopardi: le tematiche

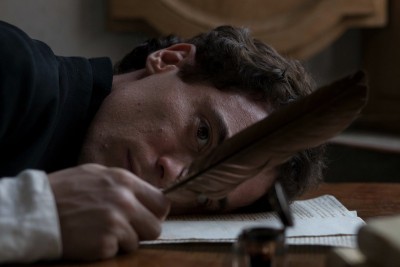

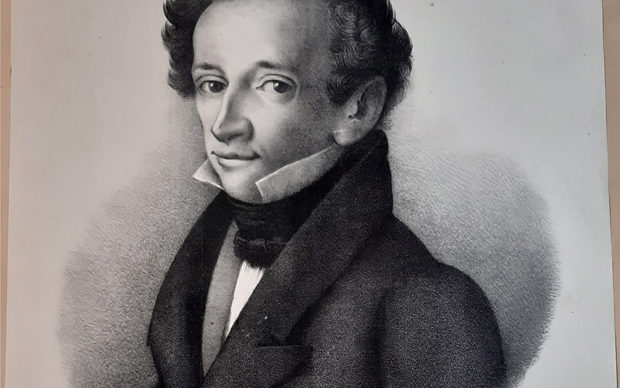

La poesia fu composta negli anni più tardi, al tempo dei “Grandi Idilli“, ma da Giacomo Leopardi fu posta alla fine delle canzoni filosofiche, quasi a segnare il distacco dalle liriche precedenti, ed introdurre nei “Canti” una delle voci più nuove del poeta.

Anche se nell’edizione dei “Canti” del 1835 il “Passero solitario” è stato dal Leopardi stesso collocato prima de “L’Infinito” e come prologo a tutti gli Idilli, è ormai quasi comunemente accettata come data della sua composizione quella della primavera del 1829, quando forse il poeta riprese e sviluppò un’idea che già appare in un suo appunto del 1819-20.

Questa celebre opera quindi, posta all’inizio dei “Canti”, sembra presentarci il suo primo autentico autoritratto.

Il poeta, appunto come il passero solitario, vive pensoso, solitario, in disparte, la giovinezza; ma, mentre il passero non soffre della sua solitudine e non avrà rimpianti al momento della morte, il poeta rimpiangerà di aver sciupato la propria giovinezza e, quasi, di non aver vissuto.

Dentro la struttura, il tema profondo che ricorre nel confronto con il passero e nella differenza con la “gioventù del loco”, è la solitudine (“io solitario”) incolmabile e voluta dal poeta (“non curo, io non so come”).

La solitudine è il risultato di contraddizioni profonde che il poeta vive con dolore posto com’è fra il desiderare ed il “non curare”, tra il sapere quali sono i beni della vita (“sollazzo”, “riso”, “amore”, etc..) e il non cercarli, tra il trascurare la giovinezza e il rifiutare la vecchiaia.

La materia dei versi è dolorosa, conforme all’ispirazione costante del poeta (si osservi la prima strofa della lirica).

E’ da aggiungere che il tema della solitudine fu uno dei motivi ricorrenti della poesia leopardiana. Deriva da questo tema una suggestione che fu di continuo vagheggiata e respinta dal poeta, nei modi dialettici che sono propri di questo canto: cioè unita alla produzione di un tema opposto, della possibilità tra gli uomini di realizzare un incontro positivo; tema che perverrà alla sua espressione più elevata nei versi della “Ginestra”.

Il passero solitario: il testo

D’in su la vetta della torre antica,

Passero solitario, alla campagna

Cantando vai finchè non more il giorno;

Ed erra l’armonia per questa valle.

Primavera dintorno

Brilla nell’aria, e per li campi esulta,

Sì ch’a mirarla intenerisce il core.

Odi greggi belar, muggire armenti;

Gli altri augelli contenti, a gara insieme

Per lo libero ciel fan mille giri,

Pur festeggiando il lor tempo migliore:

Tu pensoso in disparte il tutto miri;

Non compagni, non voli,

Non ti cal d’allegria, schivi gli spassi;

Canti, e così trapassi

Dell’anno e di tua vita il più bel fiore.

Oimè, quanto somiglia

Al tuo costume il mio! Sollazzo e riso,

Della novella età dolce famiglia,

E te german di giovinezza, amore,

Sospiro acerbo de’ provetti giorni,

Non curo, io non so come; anzi da loro

Quasi fuggo lontano;

Quasi romito, e strano

Al mio loco natio,

Passo del viver mio la primavera.

Questo giorno ch’omai cede la sera,

Festeggiar si costuma al nostro borgo.

Odi per lo sereno un suon di squilla,

Odi spesso un tonar di ferree canne,

Che rimbomba lontan di villa in villa.

Tutta vestita a festa

La gioventù del loco

Lascia le case, e per le vie si spande;

E mira ed è mirata, e in cor s’allegra

. Io solitario in questa

Rimota parte alla campagna uscendo,

Ogni diletto e gioco

Indugio in altro tempo: e intanto il guardo

Steso nell’aria aprica

Mi fere il Sol che tra lontani monti,

Dopo il giorno sereno,

Cadendo si dilegua, e par che dica

Che la beata gioventù vien meno.

Tu solingo augellin, venuto a sera

Del viver che daranno a te le stelle,

Certo del tuo costume

Non ti dorrai; che di natura è frutto

Ogni nostra vaghezza

A me, se di vecchiezza

La detestata soglia

Evitar non impetro,

Quando muti questi occhi all’altrui core,

E lor fia voto il mondo, e il dì futuro

Del dì presente più noioso e tetro,

Che parrà di tal voglia?

Che di quest’anni miei? Che di me stesso?

Ahi pentiromi, e spesso,

Ma sconsolato, volgerommi indietro.

Il passero solitario: analisi

La struttura della poesia è basata su confronti per similitudini e per differenze, per analogie ed antitesi.

Il canto è diviso in tre strofe; la prima e la seconda in cui è posto il confronto fra il passero solitario ed il poeta, la terza che ne sottolinea una diversità.

In particolare:

I strofa: (vv.1 – 15) Descrive il comportamento del passero nel contesto e in rapporto agli altri animali, allo spazio della campagna, nel tempo della primavera che è la festa dell’anno. Non v’è una sorta di mestizia in quel passero, che pure dovrebbe essere il simbolo di un’esistenza dolente. Esso è divinamente solo e signore. Non ha bisogno di spassi, non di compagni. Canta. E quel canto si diffonde ovunque. Esso è il re del cielo; riempie e domina dall’alto tutta la valle.

Nella seconda e terza strofa la lirica discende invece ad un tono più raccolto, più meditativo.

II strofa: (vv.16 – 44) Descrive il comportamento del poeta nel contesto e in rapporto agli altri giovani, allo spazio del paese, nel tempo della giovinezza che è la festa della vita. Le due strofe sono dunque costruite simmetricamente rispetto al contenuto e si rapportano l’una all’altra sulla base di un confronto per uguaglianza (“Oimè, quanto somiglia al tuo costume il mio!)”, e per differenza, in rapporto al genere di cui fanno parte (l’umanità, il mondo animale).

III strofa: (vv.45 – 49) La conclusione finale dei due modi di esistere, del passero e del poeta, sono ancora messi a confronto, ma per disuguaglianza: tu “non ti dorrai”, “Ahi, pentirommi”; ovvero: tu vivi secondo la tua natura, io vivo contrariamente alla mia natura.

Leggi anche: Romanticismo: tutte le risorse per la scuola